Zertifiziertes Wirbelsäulenspezialzentrum

Sekretariate:

|

Neurochirurgie Sylvia Kerwitz Tel. +4930 8272 2580 |

Unfallchirurgie/Orthopädie

Jana Thieme Tel. +4930 8272 2751 |

E-Mail

wirbelsaeulenzentrum@sankt-gertrauden.de

Ihre Wirbelsäule in besten Händen

Hochspezialisierte Versorgung am zertifizierten Wirbelsäulenzentrum in Berlin

Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle oder Wirbelbrüche – Erkrankungen der Wirbelsäule nehmen in unserer Gesellschaft spürbar zu. Im Wirbelsäulenzentrum am Alexianer St. Gertrauden-Krankenhaus Berlin bieten wir Patient*innen eine umfassende und individuell abgestimmte Behandlung auf höchstem medizinischem Niveau. Als zertifiziertes Zentrum der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) gehören wir zu den führenden Einrichtungen dieser Art in Deutschland. Ob konservative Therapie oder operative Behandlung: Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. In unserer fachärztlichen Spezialsprechstunde für Wirbelsäulenerkrankungen nehmen wir uns Zeit für eine sorgfältige Diagnose und eine auf Sie zugeschnittene Therapieplanung – in der Klinik oder im angegliederten Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ).

Unser Team

Dr. med.

Dirk Engelmann

Chefarzt Unfallchirurgie und Orthopädie

D-Arzt

Dr. med.

Shareef Hajjaj

Leitender Oberarzt

Neurochirurgie

Norman Tananow

Leitender Oberarzt

Unfallchirurgie und Orthopädie

Dr. med.

Martin Merkle

Oberarzt

Dr. med.

Christoph Nagel

Oberarzt

Dr. med.

Mario Mühmer

Oberarzt

Die Ausstattung

Technik und Sicherheit im Mittelpunkt jeder Wirbelsäulenoperation

Hochspezialisierte Ausstattung für maximale Präzision und Sicherheit

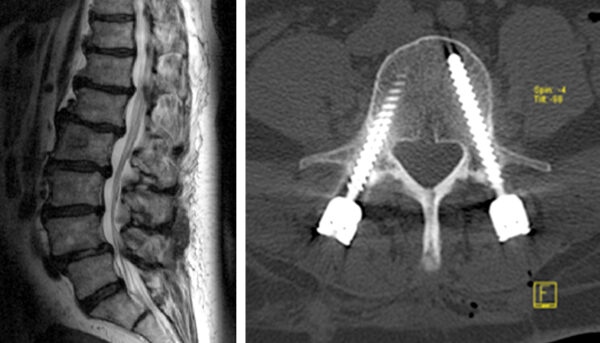

Das Wirbelsäulenzentrum am Alexianer St. Gertrauden-Krankenhaus Berlin ist technisch auf komplexe Eingriffe an der gesamten Wirbelsäule ausgerichtet. Unsere moderne Ausstattung unterstützt das interdisziplinäre Team aus Neurochirurgie und Unfallchirurgie/Orthopädie dabei, auch anspruchsvolle Eingriffe mit höchster Präzision und Sicherheit durchzuführen.

Zum Einsatz kommen unter anderem:

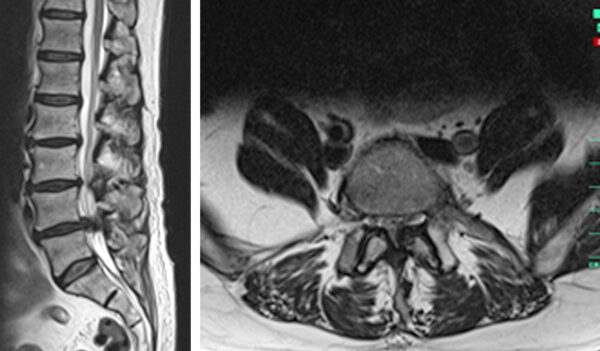

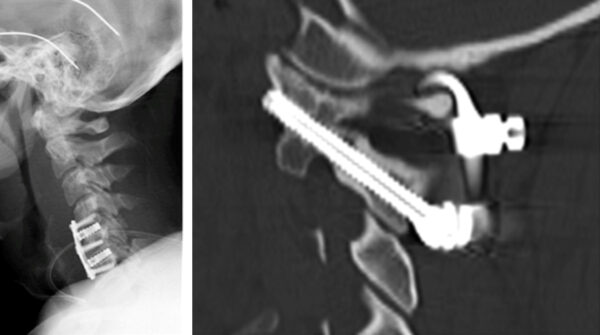

- Operationsmikroskope für mikrochirurgische Eingriffe

- Intraoperative Fluoroskopie zur bildgebenden Echtzeitkontrolle

- Computergestützte Neuronavigation für millimetergenaue Orientierung

- Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring (IONM) zur Überwachung sensibler Nervenfunktionen während der Operation

Darüber hinaus steht ein hochmoderner Hybrid-OP zur Verfügung, der minimalinvasive und bildgesteuerte Verfahren optimal miteinander kombiniert.

Alle eingesetzten Verfahren verfolgen ein Ziel: Ihre bestmögliche Versorgung – schonend, präzise und individuell auf Ihre Situation abgestimmt.

Das Leistungsspektrum

Individuell angepasst: konservativ, minimalinvasiv oder operativ – je nach Krankheitsbild.

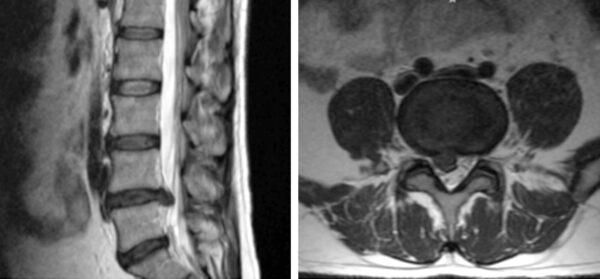

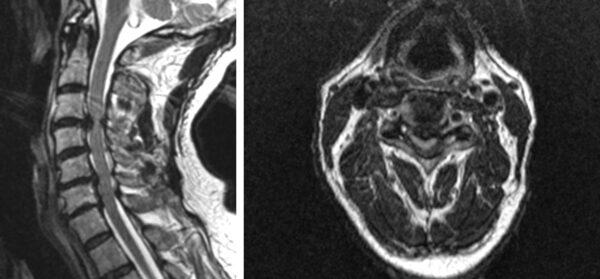

Im Alexianer St. Gertrauden-Krankenhaus deckt unser interdisziplinäres Team aus Neurochirurgie und Unfallchirurgie/Orthopädie das komplette Spektrum der Wirbelsäulenerkrankungen ab. Jährlich führen wir über 500 operative Eingriffe an der gesamten Wirbelsäule durch. Zusätzlich behandeln wir etwa 350 Patient*innen konservativ im stationären Bereich.

Unsere Leistungen umfassen unter anderem:

Kooperationen

Es bestehen interne Kooperationspartner mit Betreuung der Patientinnen und Patienten aus anderen Fachabteilungen. Darüber hinaus erfolgt eine Betreuung der Patientinnen und Patienten durch die Physiotherapeutische Abteilung. Ein engagierter Sozialdienst kümmert sich bei Bedarf während des stationären Aufenthaltes um die ambulante oder stationäre Rehabilitation.

Externe Kooperationspartner der Bereiche Onkologie, Strahlentherapie sowie Rehabilitation sichern die weitere Versorgung und Nachbehandlung.

Kontakt

Für eine fundierte Diagnostik und eine individuell abgestimmte Behandlungsplanung stehen Ihnen unsere erfahrenen Expert*innen im Rahmen fachärztlicher Spezialsprechstunden zur Verfügung – sowohl direkt in der Klinik als auch im angegliederten Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Hier nehmen wir uns Zeit für Ihr Anliegen, beraten Sie persönlich und umfassend zu allen konservativen und operativen Therapiemöglichkeiten bei Wirbelsäulenerkrankungen.

Angebotene Sprechstunden:

Weitere Informationen und Dokumente finden Sie in unserem Download-Bereich.